先日のコラムで、LED灯具の話で「直回路」と書きましたが、このサイトの相棒から、最近だと伝わらないらしいとの話題に、まさか⁈とも思ってましたがすぐに実体験することが…会社の部下から早速、何故ディマーが石なのかの質問が。

元々、調光回路・ユニット・ディマーを「石」と呼ばれるようになったのは、以前このコラムでも紹介した国立科学博物館から発表された「舞台照明用調光装置の系統化調査」にも出てきますが、1960年代に最初に電子化された調光機器に由来があるはずなんです。一度試しにAIにきいてみました。

舞台で使う調光器、ユニットが,石と呼ばれる理由を教えて?

舞台照明の現場で「調光器(ディマー)ユニット」が「石」と呼ばれる理由には、以下のような由来と背景があります。

🔶 1. 物理的に「重い」=石のよう

調光器ユニット(特に昔のアナログディマーやトランス内蔵型のもの)は非常に重くてかさばる機材でした。 その「ずっしりした重み」が、石のようだということから、現場の人間が俗称として「石」と呼ぶようになったと考えられます。

🔶 2. あまり動かさない機材=“置き石”のよう

調光ユニットは、舞台裏や調光室に設置されたら基本的に動かさない機材です。 舞台装置のように頻繁に建て込み・バラシをするわけではないため、「置かれたら動かないもの=石」という発想が現場用語になったとも考えられます。

🔶 3. 電気系機材にあえて“非電子的”な呼び方をする現場文化

舞台の現場では、機材にあだ名を付ける文化があります(例:「カン(スポットライト)」「パンチ(照明用コンセント)」など)。 その流れで、あえて「ディマー」ではなく、もっと感覚的な呼び方で「石」と呼ぶようになったとも言えます。

🔶 4. 由来は定かではないが、全国的に通じる業界用語

この呼称は関東・関西問わず舞台照明業界では広く使われており、長年の現場用語として定着しています。 ただし、正式な技術用語ではないため、教育機関や公式資料では「ディマー」や「調光ユニット」という表記が一般的です。

一見、なるほどと思うよな回答ですが、昔先輩から聞いた答えはありませんでした。それに回答の語尾が「考えられます」って推測?思わずニヤりましたが、もう一度改めて、こうもきいてみました。

サイリスタ,電子部品が石と呼ばれたのではないか?

すると…

鋭いご指摘です。その通りで、「石」という呼称の原点は電子部品のサイリスタ(SCR)にあります。

🔧 正確には:「石」=サイリスタ(SCR)

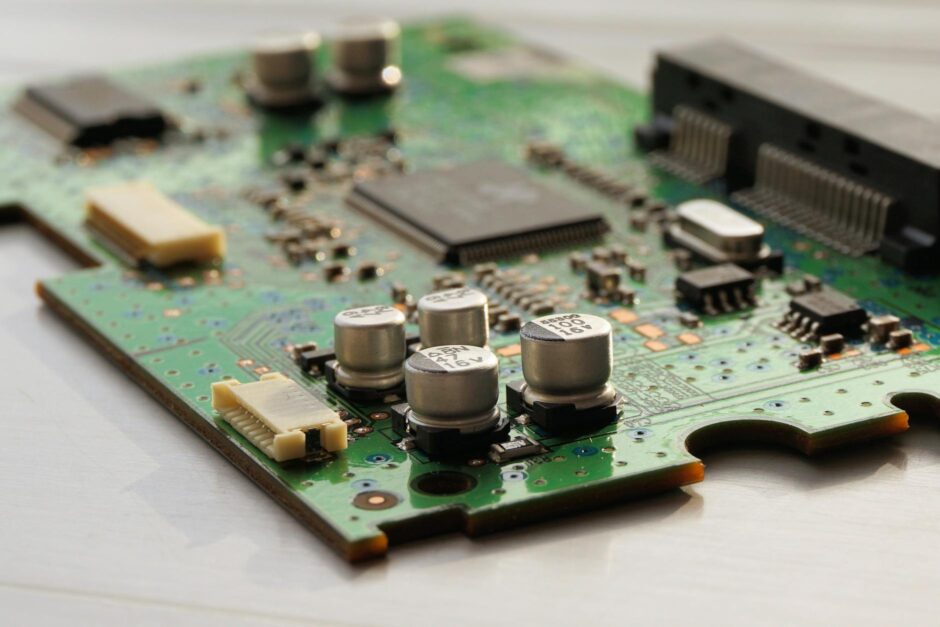

舞台照明用の調光器(ディマー)には、電圧を制御して光量を調整するためにサイリスタ(Silicon Controlled Rectifier:SCR)という半導体素子が使われています。

このサイリスタが、現場で「石」と呼ばれるようになったのが始まりです。

🔍 なぜサイリスタが「石」なのか?

1. 半導体(semiconductor)の素材=シリコン=石英

サイリスタの主材料である「シリコン(Si)」は、元々石英(Quartz)という鉱物から精製される物質です。 つまり、電子部品の材料としての“石”というイメージから、サイリスタ → 石 と呼ばれるようになりました。

2. 電子回路技術者の俗語が舞台照明に流入

電気・電子の分野では、古くから「半導体素子=石」という俗語が使われていました(例:「この石が飛んだ(壊れた)」など)。 舞台照明のディマーはその回路にサイリスタを大量に使うため、ディマー自体も「石」扱いされるようになったという経緯があります。

🔄 つまり:

最初は、電子回路内の「サイリスタ(石)」を指していた、それが徐々に、サイリスタを含んだ機器全体(ディマーユニット)を「石」と呼ぶようになった 。今では舞台用語として「石=ディマー」という使われ方が定着した。

✅ つまり

理由:サイリスタ=石英=「石」

位置づけ:正統な語源・技術背景

信頼性:★★★★★

理由:重いから「石」みたい

位置づけ:派生的な俗説・比喩表現

信頼性:★★☆☆☆(一部現場で定着)

だと、星2つの信頼性の情報が先に出てくるのは笑えました。が、この「石」という呼び方も意味は忘れられて70年近く使われているわけです。もう死語になるかもですが…